Agriculture

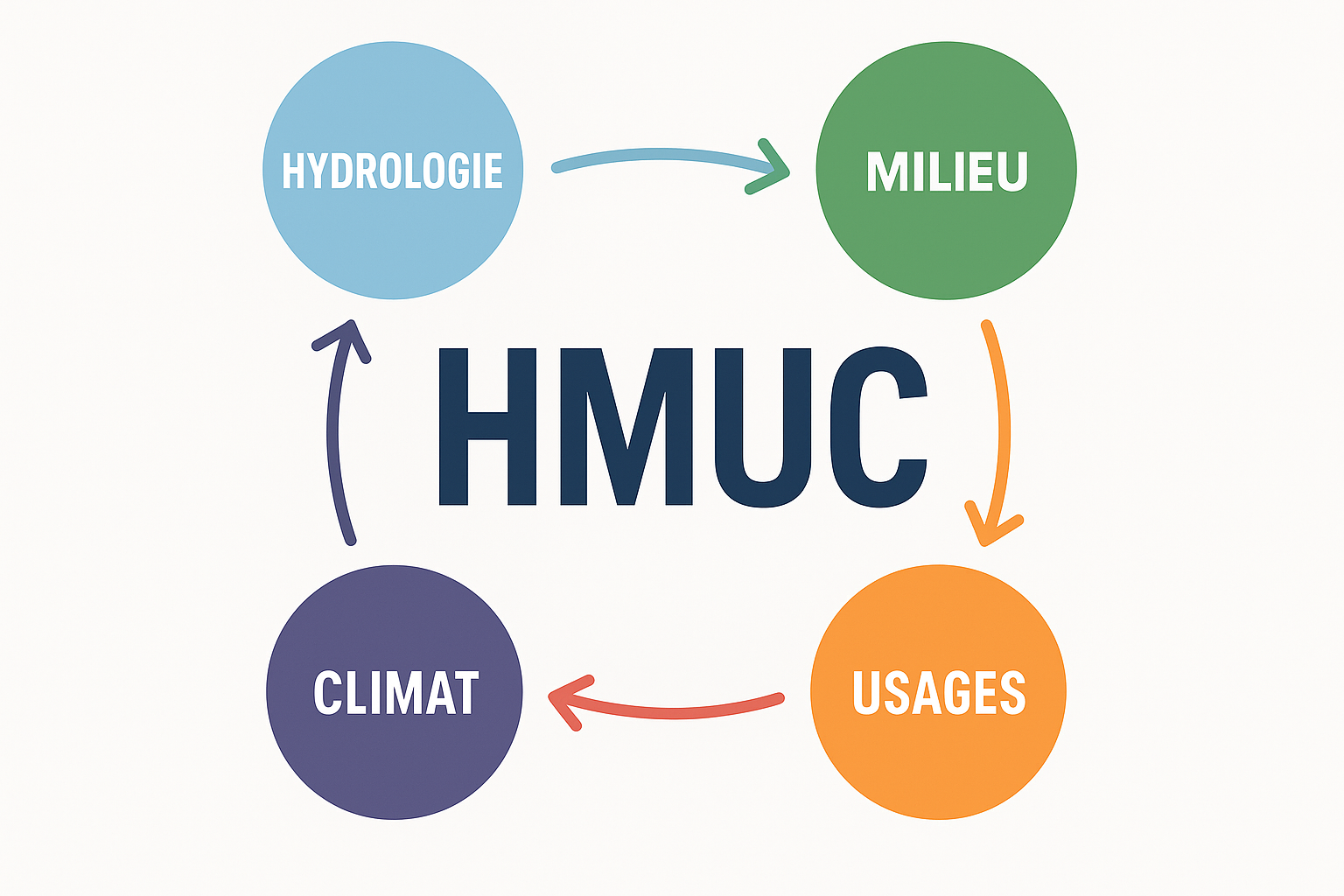

Dans la Vienne, l'étude HMUC face à la colère agricole

25/10/2025

Dans le bassin de l’Aume-Couture, l’accès à l’eau cristallise les tensions. Entre agriculteurs et associations écologistes, le débat se concentre autour du stockage de l’eau. Premier volet d’une série de deux portraits consacrés aux irrigants : celui d’Arnaud Chavouet, exploitant de 186 hectares en agriculture conventionnelle, soutenue par les aides publiques et dépendante en partie de l’irrigation.

Par Nicolas Vignot

Paru le 23/09/2025

À Couture-d’Argenson, à la frontière de la Charente et des Deux-Sèvres, Arnaud Chavouet exploite 186 hectares de céréales et d’oléagineux. Héritée de ses parents, son exploitation familiale perpétue une agriculture dite conventionnelle, reposant sur l’irrigation et l’usage de produits phytosanitaires. Président d’une association syndicale autorisée (ASA), il fédère une cinquantaine d’exploitants irrigants autour de projets de retenues de substitution, plus connues sous le nom de "méga-bassines". Âgé de 42 ans et adhérent à la FNSEA, l’un des syndicats agricoles les plus influents, Arnaud Chavouet se définit volontiers comme "un jardinier de la nation" ou encore "un salarié de l’État". Une manière d’assumer que l’agriculture intensive a autant besoin d’eau pour irriguer que de subventions pour se maintenir.

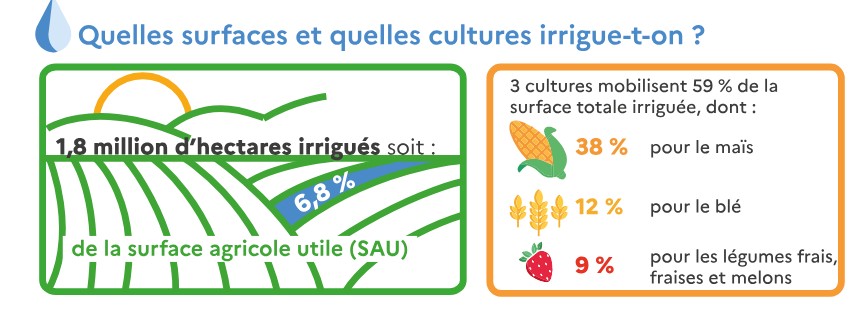

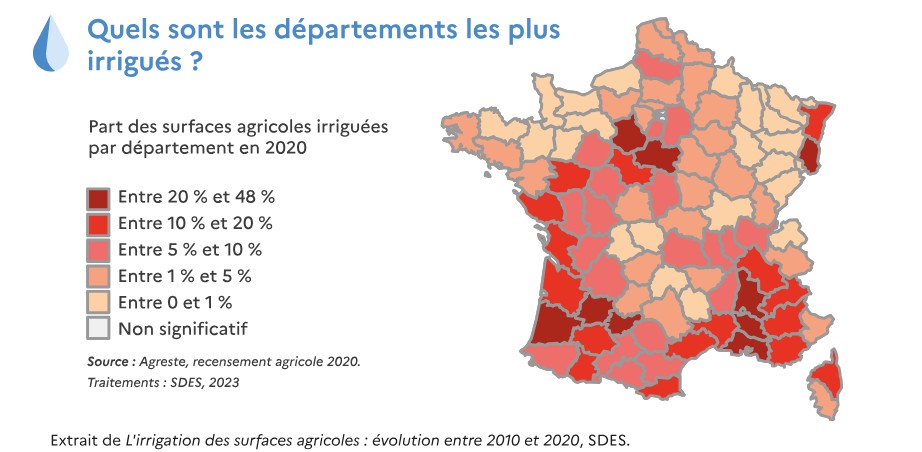

Le territoire de l’Aume-Couture, où se situe son exploitation, connaît des déficits pluviométriques récurrents, des nappes phréatiques sous tension et des arrêtés sécheresse presque chaque année. Dans ce bassin versant, la question de l’eau est devenue un marqueur des conflits entre agriculteurs et défenseurs de l’environnement. Pour Arnaud Chavouet, comme pour ses collègues irrigants, la survie des cultures passe par le stockage de l’eau. Prélever dans les nappes en hiver, lorsqu’elles sont rechargées, pour ensuite la stocker, constitue à ses yeux une manière de protéger la ressource. "C’est aussi simple que ça", résume-t-il. Une logique qui suscite l’ire des opposants, les associations écologistes alertent sur les impacts de ces retenues sur les nappes phréatiques et les cours d’eau, notamment lorsque la pluviométrie hivernale se révèle déficitaire. Depuis 1992, sa ferme dispose d'un quota historique de 115 000 m3 d'eau attribué par la Direction départementale des territoires (DDT). Ce volume est resté inchangé malgré l'aggravation du stress hydrique dans le bassin. Pour s'en défendre, Arnaud Chavouet rappelle que "les agriculteurs ont été les premiers à installer des compteurs d'eau, à une époque où tout le monde pompait n'importe comment." Aujourd’hui, face aux tensions croissantes sur la ressource, l’exploitant dit se fier aux techniciens du Syndicat mixte d’aménagement des bassins (SMABACAB), en charge du suivi piézométrique des nappes. "On nous donne des niveaux, on voit si ça monte ou si ça descend. On se base là-dessus." Pour Arnaud Chavouet, ces seuils de référence priment sur les études scientifiques, "à prendre avec des pincettes ", jugées trop complexes ou peu adaptées aux réalités locales. Dans la même logique, il met en avant certaines pratiques agricoles censées illustrer sa volonté de durabilité. Mais là encore, la frontière entre choix personnel et contrainte réglementaire est ténue. Ainsi, la rotation des cultures, qu’il présente comme un gage de bonne gestion des sols, n’est plus une option depuis 2023. Elle conditionne l’accès aux aides de la politique agricole commune (PAC), dans le cadre des règles environnementales européennes (BCAE 7). Quant à la cession de terres pour restaurer des zones humides, elle participe aussi d’un cadre plus global de gestion de l’eau, au-delà du seul volontarisme individuel. À l’heure actuelle, 23 hectares sur les 186 de son exploitation sont irrigués à partir d’une réserve tampon reliée à une nappe superficielle par une canalisation et deux pompes. L’eau est ensuite distribuée aux cultures par des rampes d’aspersion. L’irrigation concerne surtout le maïs, particulièrement gourmand en eau, ainsi qu’une partie des oléagineux. Arnaud Chavouet présente ce dispositif comme provisoire, dans l’attente de la construction d’une retenue de substitution.

Mais ce système transitoire ne répond pas, selon lui, aux besoins de long terme. C’est là qu’intervient le projet de neuf "méga-bassines", censé assurer une sécurisation plus durable des volumes disponibles. "Grâce à ce nouveau stockage, la surface irriguée pourra doubler" , confirme le président des irrigants du bassin de l’Aume-Couture. Une perspective qui alimente toutefois les critiques des opposants, à commencer par le collectif Bassines Non Merci (BNM), qui accuse les irrigants de profiter de ces infrastructures pour continuer à étendre leurs cultures irriguées, notamment le maïs. Ce projet de neuf retenues de substitution est évalué à 15 millions d’euros, pour un volume total de 1,7 million de m³, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 31 000 habitants. "Un stockage dont le prix a doublé en vingt ans", souligne l’agriculteur irrigant, passant de 5 à plus de 10 euros par m³ stocké. Son financement repose en grande partie sur l’Agence de l’eau, qui couvre près de 70 % du coût. De quoi alimenter la colère du collectif anti-bassines, qui dénonce à la fois l’accaparement de la ressource par une minorité d’irrigants et l’utilisation d’argent public pour financer ces ouvrages à usage privé. Suspendu par le tribunal administratif de Poitiers "pour raisons administratives", le projet attend désormais une décision en appel prévue courant 2026. Arnaud Chavouet regrette cette instabilité et dit avoir le sentiment de "naviguer dans l'inconnu", entre autorisations et interdictions successives. "On a l'accord un jour et le lendemain, on nous dit que ce n'est pas légal." Conscient des tensions, le président de l'ASA ne se dit pas fermé à d'autres possibilités: "les retenues, ce n'est pas la solution, mais une solution parmi d'autres." Il évoque les retenues collinaires, tout en reconnaissant que le relief local ne s'y prête guère. Il cite aussi l'Espagne, où une cogestion de l'eau est associée aux agriculteurs et pouvoirs publics, et où l'agriculture repose depuis longtemps sur de grandes retenues, pluviales ou alimentées par des transferts hydrauliques.(voir encadré Info+)

L’Espagne a longtemps été présentée comme un modèle d’agriculture irriguée. Depuis les années 1950, le pays a bâti un vaste réseau de barrages, retenues et transferts d’eau entre bassins, auxquels se sont ajoutées plus récemment des usines de dessalement d'eau de mer. Cette politique a permis d’irriguer 23 % des terres agricoles, qui assurent aujourd’hui près de 65 % de la production totale. Fruits, légumes et productions intensives destinés à l’exportation ont fait de l’irrigation un pilier de la compétitivité agricole espagnole. Mais ce modèle est désormais fragilisé. La baisse des précipitations réduit le remplissage des retenues, tandis que la surexploitation des nappes entraîne assèchement des rivières et pollution diffuse. Les conflits se multiplient entre régions et secteurs, dans un pays où 70 % du territoire est menacé par la désertification. Face à cette impasse, les pouvoirs publics encouragent une transition : modernisation des systèmes (goutte-à-goutte, pilotage numérique), réduction des pertes, développement de cultures moins gourmandes en eau. Mais l’Espagne reste prise en tenaille entre le poids économique de son agriculture intensive exportatrice et les contraintes climatiques croissantes. ( sources variances.eu)

Si l’irrigation agricole suscite autant de passions, c’est aussi parce qu’elle constitue, dans l’agriculture productiviste, "un véritable outil de production", selon les défenseurs de l'environnement. Alors que tous les indicateurs scientifiques appellent à réduire notre consommation d’eau, notamment dans le secteur agricole, les Assises de l’eau de 2019 ont pourtant fixé un objectif national: diminuer les prélèvements dans le milieu de 10 % en cinq ans et de 25 % d’ici 2035." Dans ce contexte, le stockage de millions de mètres cubes dans des bassins artificiels grands comme plusieurs terrains de football envoie un signal pour le moins paradoxal. Comment justifier, au moment où l'état appelle à la sobriété, la construction d'ouvrages qui confortent une agriculture toujours plus dépendante de l'irrigation?

Alors qu’Arnaud Chavouet confie "ne pas vivre du fruit de son travail, mais grossièrement des aides", à qui donc profitent les surfaces irriguées, si ce n’est pas pour enrichir leur exploitant ? Dans ce système, l’agriculteur n’est pas rémunéré pour ce qu’il produit, mais pour ce que les subventions de la PAC viennent compenser. Au-delà de la question économique, c’est le partage d’une ressource commune qui se joue, un bien devenu source de tensions et d’arbitrages politiques face aux sécheresses répétées. Entre dépendance économique, recours aux produits phytosanitaires et charges croissantes liées à l’irrigation, le témoignage d’Arnaud Chavouet illustre les contradictions d’un modèle agricole sous tension. Les méga-bassines, loin d’être un simple outil technique, révèlent une fracture plus profonde : faut-il prolonger une agriculture productiviste soutenue par les aides et gourmande en eau, ou accélérer la transition vers des pratiques plus sobres et adaptées aux sécheresses répétées ? À travers ce débat, c’est bien l’avenir de notre rapport à l’eau, bien commun essentiel, qui se joue entre les impératifs de production immédiate et la préservation de la ressource pour les générations futures.

Agriculture

Dans la Vienne, l'étude HMUC face à la colère agricole

25/10/2025

Agriculture

Portraits d'irrigants : Jean-Luc Manguy, "un jardinier de la nature"

30/09/2025