Agriculture

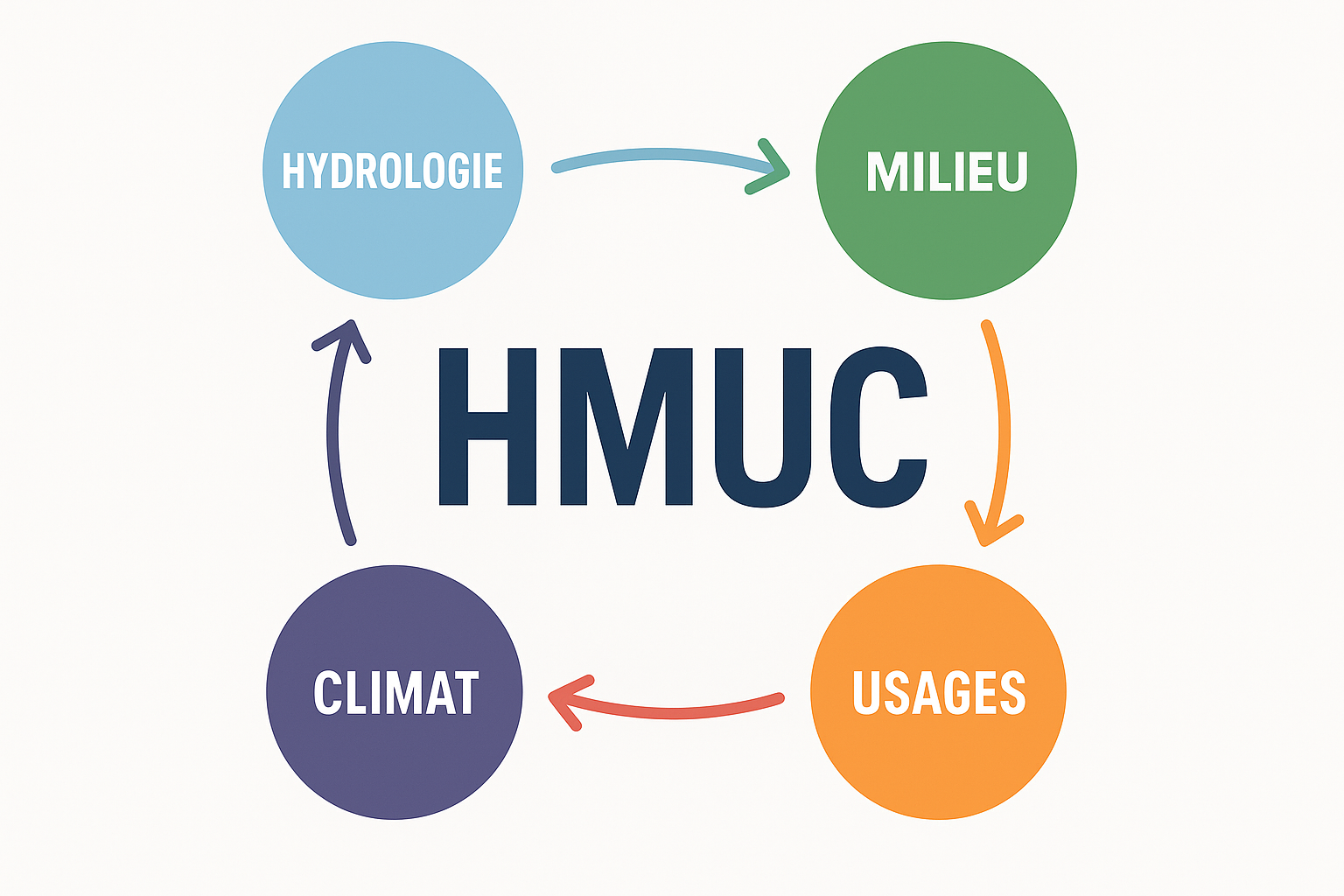

Dans la Vienne, l'étude HMUC face à la colère agricole

25/10/2025

Dans ce deuxième portrait, tous les irrigants ne défendent pas les "bassines" ni la course aux volumes d’eau. À Londigny, en Charente, Jean-Luc Manguy cultive 70 hectares en agriculture biologique. À rebours des pratiques productivistes, il revendique une sobriété choisie, réduit son quota d’irrigation, diversifie ses cultures et mise sur la fertilité des sols. Portrait d’un "jardinier de la nature" qui entend s’affranchir de la dépendance à l’eau.

Par Nicolas Vignot

Paru le 30/09/2025

Si Arnaud Chavouet prône l'importance de l'irrigation, Jean-Luc Manguy veut au contraire s'en affranchir. Dans sa ferme à Londigny, en Charente, il cultive 70 hectares en agriculture biologique. L'agriculteur de 58 ans se décrit comme " un jardinier de la nature", à l'écoute de son environnement. Comme tous les irrigants, il bénéficie d'un quota d'eau défini par la Coopérative de gestion de l'eau Organisme Unique de Gestion Collective ( Cogest'eau). Il n'est en revanche pas membre d'un syndicat d'irrigants, qu'il juge trop "corporatiste." Pourtant, les pouvoirs publics le considèrent comme un irrigant classique, alors que son volume d'eau est en constante diminution, grâce à la rotation des cultures et des assolements. " On a plus de cultures qu'en conventionnel. J'ai fait le choix d'aller vers des plantes moins exigeantes en eau", souligne-t-il.

C'est en 1994 que Jean-Luc Manguy reprend la ferme d'un retraité. L'exploitation charentaise mêle alors grandes cultures en conventionnelle et élevage de truies en plein air. À l'époque, il cultive maïs, blé, tournesol, orge, pois ou encore du triticale (blé). La ferme dispose dispose déjà de droits à l'irrigation, avec un quota historique fixé à 45000 m3 par an, principalement destiné au maïs. En 2005, il franchit le cap et convertit l'ensemble de son exploitation en agriculture biologique. "C'était mon projet dès le départ, évoluer vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement", explique-t-il .Trois ans de transition sont nécessaires avant que ses premières récoltes puissent être vendues en bio. Dès lors, il abandonne les intrants chimiques, modifie ses assolements et réduit drastiquement ses besoins en eau. Son quota passe de 45000 à 12000 m3, soit presque quatre fois moins qu'à ses débuts. L'exploitation a longtemps accueilli un élevage de truies en plein air, mais Jean-Luc a cessé cette activité il y a deux ans, "trop contraignantes à gérer", pour se recentrer sur les cultures.

Le passage en bio a transformé son rapport à l'eau. Pendant plusieurs années, Jean-Luc Manguy a même cessé totalement d'irriguer. Son ancien système de sprinklers (irrigation par aspersion) peu adapté au travail du sol l'y contraignait. "En bio, on a besoin de biner pour éviter l'enherbement. Avec les tuyaux posés tous les 24 mètres, on ne pouvait plus intervenir sur les cultures", raconte-t-il. Aujourd'hui, il a réinvesti dans une installation plus légère, avec une pompe et un enrouleur d'occasion, ce qui lui permet d'arroser seulement 8 à 10 hectares sur les 70 qu'il cultive. "90% de mes cultures ne sont pas arrosées. La pluviométrie n'est pas toujours suffisante, mais ça n'empêche pas le rendement", confirme-t-il. Les 12000 m3 annuels sont réservés aux cultures qui en ont vraiment besoin comme le haricot. À ses débuts, Jean-Luc Manguy cultivait une dizaine d'hectares de maïs irriguées. "Une culture productive, à haut rendement dès lors qu'elle reçoit de l'eau." Dans le secteur de la Charente environ 15% des surfaces sont irriguées, dont la moitié en maïs. Jean-Luc préfère miser sur des cultures plus sobres, adaptées à ses sols et moins dépendantes de l'eau. "Si le contexte local ne permet pas d'irriguer correctement une culture comme le maïs, alors il faut en faire d'autres, adaptées aux conditions pédoclimatiques", tranche-t-il. Pour l'agriculteur en bio, la clé se trouve moins dans les volumes pompées que dans la qualité du sol. "Garder l'humidité dans le sol passe par augmenter la matière organique", insiste-t-il. La structure change tout: les sols sableux laissent filer l'eau, tandis que les argiles la retiennent. En Charente, autour de sa ferme, ses terres sont composées de limons et de silices. "Ce sont des terres avec une bonne réserve d'eau." Pour améliorer encore cette capacité de rétention, il mise sur les couverts végétaux ( info+). Semés entre deux cultures, il sont broyés à maturité puis incorporés dans le sol un mois avant la prochaine culture. "Ça enrichit les sols afin de mieux retenir l'humidité", détaille Jean-Luc.

Couverts et dérobées sont des cultures implantées dans la rotation entre deux cultures principales, évitant de laisser le sol nu pendant plusieurs mois : en inter-culture courte avant une culture d'automne, ou en inter-culture longue avant une culture de printemps.

À l'heure actuelle, son assolement est riche et varié: luzerne, pois, blés classique et anciens, tournesol, sarrasin, lentilles caméline... Les légumineuses y occupent une place importante. "Elles fixent l'azote de l'air, ce qui compense l'absence d'engrais chimiques", indique-t-il. À l'exception de la luzerne, destinée à l'alimentation animale, toutes ses cultures sont valorisées pour l'alimentation humaine. Pour écouler sa production, l'agriculteur s'appuie sur des circuits collectifs pour commercialiser. Depuis sa conversion en bio, il est membre des Fermes de Chassagne, un groupement qui permet aux producteurs de " produire, stocker, transformer, trier, conditionner et vendre toute leur récolte." Il fait aussi partie du réseau Biod'Ici, un collectif de 25 producteurs bio qui a mis en place un site internet de commandes en lignes. Les clients y passent commande et retirent leurs paniers dans cinq dépôts locaux. " On ne devient pas riche, mais on arrive à garder une plue value grâce à la valorisation en commun. C'est ce qui nous sauve dans la crise actuelle du bio", affirme-t-il.

- Moins de pollution En excluant engrais azotés de synthèse et pesticides chimiques, l’agriculture biologique réduit la contamination des nappes et rivières par les nitrates et les résidus phytosanitaires. -Des économies pour la collectivité Le rapport de l'institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) chiffre la valeur de la qualité de l’eau par les coûts de traitement évités. L’agriculture bio permet ainsi d’économiser 0,06 à 0,20 € par m³ d’eau en dépollution. -Une consommation plus sobre Grâce à des sols enrichis en matière organique et à des rotations diversifiées, les systèmes bio retiennent mieux l’humidité. Les besoins en irrigation y sont généralement plus faibles, un atout face aux sécheresses répétées. Source : ITAB, "Quantification et chiffrage des externalités de l’AB ", 2016

Une logique de mutualisation et de sobriété qu’il applique aussi dans sa vie quotidienne. Sur son exploitation, il a installé à l’extérieur une douche solaire, équipée d’un mitigeur et d’un réservoir de 35 litres, utilisée surtout l’été, ainsi que des toilettes sèches. "Je me considère comme un jardinier de la nature", répète-t-il. Pour lui, c’est à l’agriculture de s’adapter à son environnement, et non l’inverse. Là où d’autres défendent l’irrigation comme un outil de productivité, il préfère miser sur la diversité des cultures, la fertilité des sols et une gestion raisonnée de l’eau. Une autre manière d’imaginer l’avenir agricole en Charente, à l’heure où la ressource se raréfie.

Agriculture

Dans la Vienne, l'étude HMUC face à la colère agricole

25/10/2025

Agriculture

Portraits d'irrigants: Arnaud Chavouet,"nous sommes les jardiniers de la nation"

23/09/2025