Gestion de l'eau

Permis de construire et ressource en eau : quand la pénurie devient un motif de refus

07/01/2026

Le 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le projet de retenue d’eau de La Colombière à La Clusaz, estimant que le projet manquait "d’ intérêt public majeur". Des recherches récentes montrent que la neige artificielle n’améliore pas la rentabilité des stations et accentue la pression sur les ressources, à l’image des méga-bassines agricoles.

Par Nicolas Vignot

Paru le 03/08/2025

Dans la station alpine de La Clusaz, en Haute-Savoie, la justice a mis un coup d’arrêt à un projet controversé. Le 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’autorisation environnementale accordée par la préfecture pour la construction de la retenue d’eau de la Colombière, censée alimenter les canons à neige de la station. Les juges ont estimé que le projet ne répondait pas à une "raison impérative d’intérêt public majeur ", une condition pourtant indispensable pour justifier la destruction d’espèces protégées, conformément à l’article L.411-2 du code de l’environnement. Cette réserve réglementaire est souvent invoquée mais rarement reconnue dans les contentieux environnementaux. Le site concerné abrite une tourbière de montagne, un écosystème rare et fragile, dans lequel ont été recensées plusieurs espèces protégées, dont la buxbaumie verte, une mousse classée d’intérêt patrimonial, et des couleuvres helvétiques, espèces semi-aquatiques sensibles aux aménagements hydrauliques. L’étude d’impact, portée par les porteurs du projet (commune et domaine skiable), a été jugée lacunaire. Le tribunal a estimé qu’elle ne permettait ni d’évaluer précisément les effets de la retenue sur la biodiversité piscicole locale, ni d’envisager des mesures compensatoires satisfaisantes.

Du côté des opposants, le jugement est accueilli avec satisfaction. France Nature Environnement et Mountain Wilderness, qui faisaient partie des associations requérantes, saluent une décision "claire et ferme ".

Ce jugement rappelle que ce projet ne répond pas à l’intérêt général, ni sur le plan écologique ni sur celui de la ressource en eau (Le Monde du 26 juillet 2025)

→ Anne Lassman, présidente de FNE Haute-Savoie

Pour ces collectifs, cette décision illustre un tournant: les projets d'aménagement pour la neige artificielle ne peuvent plus bénéficier de passe-droits environnementaux, même au nom du tourisme. Ce jugement s'inscrit dans un contexte de remise en cause croissante des investissements liés à l'enneigement artificiel, en raison de leur coût écologique, de leur rentabilité incertaine et de leur impact sur les ressources en eau. Plusieurs rapports, dont celui de la Cour des comptes, alertent depuis des années sur la viabilité de ces infrastructures face au réchauffement climatique.

Alors que les alpes se réchauffent deux fois plus vite que la moyenne mondiale, "+2°c en cinquante" ans selon Météo France , de nombreuses stations misent sur la neige artificielle pour sécuriser leur activité. L'objectif: maintenir un enneigement suffisant face à la raréfaction des précipitations naturelles. Mais cette stratégie, largement soutenue par des fonds publics au nom de l'adaptation climatique, est aujourd'hui sérieusement remise en question. Une thèse soutenue à l'université Grenoble-Alpes en octobre 2024 par Jonathan Cognard, docteur en économie écologique, apporte un éclairage critique. Basé sur 15 hivers de données analysées dans 56 stations alpines, son travail montre que les investissements dans la neige artificielle ne permettent pas d'améliorer la rentabilité des domaines skiables, même lors des hivers les plus secs.

On a pas été capables de démontrer un effet significatif des investissements sur la profitabilité des exploitations de remontées mécaniques, y compris pendant les hivers avec un bon enneigement naturel. (Le monde juillet 2025)

→ Jonathan Cognard , chercheur rattaché au laboratoire LESSEM ( INRAE- Université Grenoble-Alpes)

Pourtant, les dépenses continuent de s'accumuler. Canons à neige, réseaux d'alimentation, retenues collinaires...des millions d'euros sont dépensés chaque année, avec le soutien des collectivités locales ou de l'état. Un entêtement que le chercheur qualifie de "dépendance à un modèle en déclin, poursuivi avec un optimisme presque dogmatique"

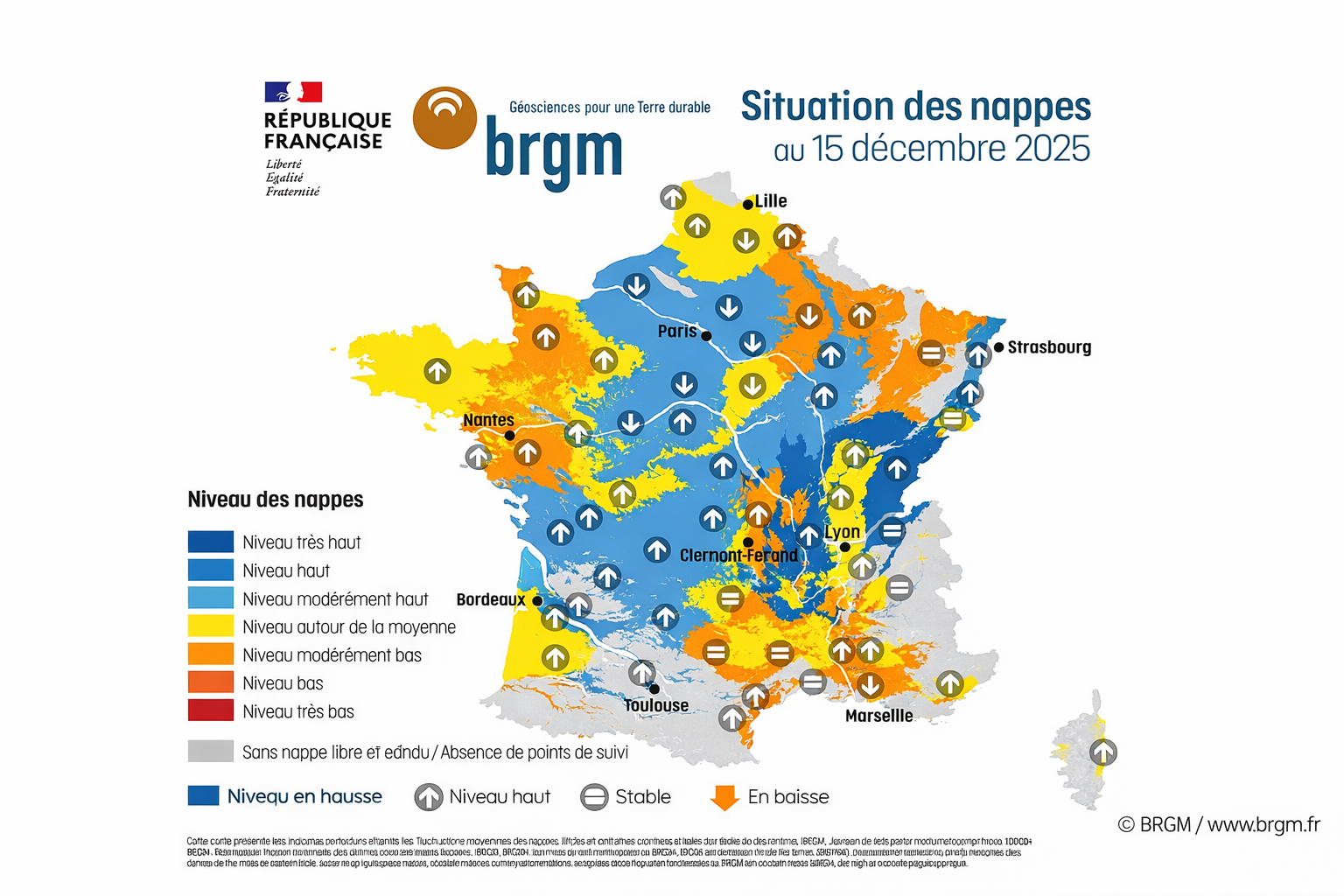

Le travail de Jonathan Cognard met aussi en lumière une proximité frappante entre le retenues d'altitude utilisées pour la neige artificielle et les bassines agricoles. Dans les deux cas, ces ouvrages hydrauliques sont présentés comme des outils, d'adaptation au changement climatique, visant à lisser les prélèvements en eau pour éviter les pics lors de périodes critiques. Mais sur le terrain, la promesse ne tient pas. " Plus on stocke, plus on prélève ", résume le chercheur, à partir d'analyse des données issues de 35 stations savoyardes. En théorie conçues pour limiter la pression hivernale sur les cours d'eau , les retenues sont remplies plusieurs fois par saison, selon une logique de précaution " maximaliste. " Il s'agit de les maintenir pleines en permanence pour pouvoir produire de la neige dès qu'un créneau météo s'ouvre, ce qui multiplie les pompages, même quand les rivières sont au plus bas ", détaille Jonathan Cognard ( Source RAM05).

Cette dynamique rappelle celle observée dans le secteur agricole avec les méga-bassines: ces réserves de substitution, censées puiser l'eau en hiver pour soulager les prélèvements estivaux, finissent par légitimer l'expansion de cultures gourmandes en eau, comme le maïs. La capacité de stockage créée ne sert pas seulement à sécuriser l'existant, mais encourage de nouveaux usages (enneiger plus de surfaces dans les stations ou plus de cultures irriguées chez les agriculteurs) et au final augmente les volumes prélevés. Au lieu de stabiliser la quantité d'eau utilisée, on en consomme davantage, parce qu'on croit pouvoir se le permettre grâce au stockage.

Il n’existe pas d’estimation consolidée au niveau national du volume total d’eau prélevé pour toutes les méga‑bassines en France (Reporterre)

A la Clusaz, le tribunal n' a pas seulement retoqué l'autorisation environnementale: elle a remis en cause les projections démographiques utilisées pour justifier la retenue d'eau. Le scénario avancé par les promoteurs, tablant sur une croissance de la population de 1700 à 2400 habitants à l'horizon 2040, a été jugé infondé par le tribunal administratif de Grenoble, qui a souligné que le solde démographique de la commune est négatif depuis 1999. Pour Vincent Neirinck, de l'association Mountain Wilderness, cette décision marque un tournant: " Ce jugement montre combien, en période de changement climatique, on ne peut plus se permettre de continuer comme avant, en tapant dans les réserves d'eau et les milieux naturels ", ( Le monde juillet 2025). Même analyse pour Delphine Larat, du collectif JOP 2030, qui y voit un signal fort envoyé aux projets en préparation pour les jeux olympiques d'hiver. " Cette victoire juridique rappelle que les projets d'aménagements en montagne doivent désormais être jugés à l'aune de leur sobriété hydrique et écologique. " Sources: Le monde, article du 24 juillet 2025 / Le moteur de recherche des thèses françaises / Radio Libre Ram 05 / Water Guette

Gestion de l'eau

Permis de construire et ressource en eau : quand la pénurie devient un motif de refus

07/01/2026

Gestion de l'eau

La météo des nappes : la recharge est là, mais elle ne répare pas tout

12/12/2025

Gestion de l'eau

Quand la pluie pollue nos villes !

07/07/2025